確定申告の方法は?初めての人に向けて方法や控除の受け方を解説!

2025.02.05 (水)

確定申告は一見すると複雑な印象がありますが、近年はインターネット上で申告書を作成できるようになったこともあり、慣れてしまえばさほど難しくありません。今回は、初めて確定申告が必要となった方へ、基礎知識や申告方法、控除の受け方を解説します。

確定申告は1年間の所得を申告する手続き

確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間における所得について申告することです。各種所得の合計額をもとに納めるべき所得税の金額を計算して、税務署に正しく申告・納税するための制度です。所得とは、単純な収入ではありません。収入から必要経費を差し引いた分を所得として計上します。確定申告を行う該当年の翌年2月16日~3月15日まで(土日祝日の場合は翌日)に税務署へ申告・納税を行います。

ただし、雇用主には年末調整が義務付けられているため、多くのサラリーマンや公務員は確定申告の必要はありません。

確定申告が必要な人は?

確定申告が必要となるのは、主に個人事業主やフリーランス、自営業の方です。ただし、場合によってはサラリーマンでも確定申告が必要となるケースがあります。

例えば、株式等を保有している場合、特定口座の源泉徴収口座なし、一般口座で保有する上場株式の配当や株式の譲渡による所得などは、所得の合計金額に含まれないため、別途確定申告が必要です。

サラリーマンで確定申告が必要な場合

サラリーマンで確定申告の要不要を判断するときは、「所得金額の合計金額に含まれない所得」に注意しましょう。それに付随し、サラリーマンとして会社から給与を受け取っている方でも、下記に該当する場合は確定申告が必要です。

・給与の年間収入が2,000万円を超えている

・1か所から給与を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得が20万円を超えている

・2か所以上から給与を受けている人で、年末調整されなかった給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えている

など

例えば本業と副業で2か所から給与の支払いを受けている方は、主たる給与収入(本業の給与)等以外に副業で20万円以上の所得が出た場合、確定申告が必要です。

副業をしていなくとも本業以外になにかしらの所得があれば申告しなくてはなりません。

個人事業主で確定申告が必要な場合

個人事業主で、所得の合計から所得控除(48万円)を引いても残金がある場合は確定申告が必要です。ほかにも、公的年金に関する要件を満たす方や、個人事業主かつインボイス発行事業者に登録している方も、確定申告の対象です。

公的年金に関する要件とは、すでに公的年金等受給者となっている方が、公的年金等にかかる雑所得から所得控除を引いたとき、残金がある場合を差します。

また個人事業主であってもインボイス発行事業者として登録している方は、課税売上高に関わらず、消費税および地方消費税の確定申告が必要となります。

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類がある

確定申告は、使用する用紙や手続き内容の違いで「青色申告」と「白色申告」の2種類に分けられます。

それぞれの違いは、次の通りです。

青色申告

複雑な複式簿記への記帳を必要とする、申告方法です。1年間の所得金額や税金について記載して、事業収入に対する特別控除を受けられます。

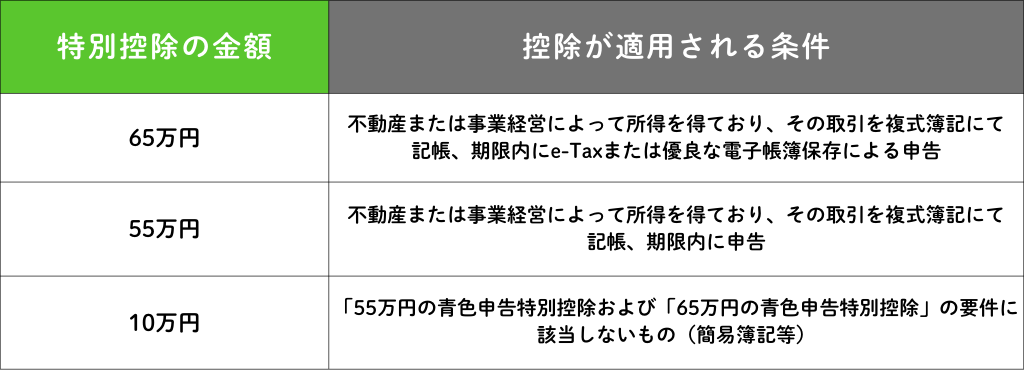

申告方法によって、下記の通り「最大10万円」、「最大55万円」、「最大65万円」いずれかの特別控除を受けられます。

65万円または55万円の特別控除を受けるためには、損益計算書に加えて貸借対照表の提出も必要です。簡易簿記(単式簿記)による記帳と損益計算書のみの提出は、もっとも手軽な分、特別控除の額も安くなります。

青色申告による確定申告を行いたい場合、所得を申告する年の3月15日までに管轄の税務署で青色申告承認申請書を提出しなくてはなりません。

面倒な手続きや申告方法を求められる分、青色申告には事業喪失を翌年以降最大3年間繰り越せる、一定の要件を満たした家事関連費用を必要経費に算入できるなどのメリットがあります。

白色申告

白色申告は、簡易簿記による記帳が認められる確定申告です。青色申告のような節税メリットがほとんどない一方で、記帳や確定申告時の書類作成に専門的な知識を必要としません。

会計知識がない方や、経費作業にかかる負担を抑えたい方、事業収入が少なく青色申告を行ってもさほど特別控除の恩恵が期待できない方に向いています。

株の売却益や配当金も確定申告の対象となる?

先述の通り、株式投資で利益が出た方も、特定口座(源泉徴収あり)を選択していない場合、確定申告が必要です。株式を売却したときに得る利益を譲渡益と呼び、配当金を得た場合と同じく確定申告の対象となります。

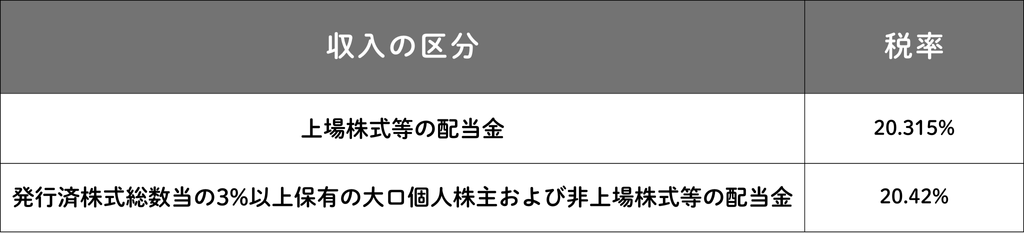

確定申告により、利子等や配当等の収入に対して、それぞれ下記の税率を乗算した金額が源泉徴収されます。

配当金によって得た利益は、配当所得と呼びます。配当所得の課税方法は、「総合課税」「申告分離課税」の2種類です。総合課税を利用すると、配当金に課税された法人税と所得税の二重課税部分に対して配当控除を適用できます。

また、株式の配当等は原則として確定申告が求められるものの、確定申告不要制度(少額配当など一定の要件を満たした配当等を申告不要とする制度)も利用できます。

確定申告の方法

ここでは、確定申告の流れを4ステップで解説します。

1.必要書類を準備する

まずは準備として、下記の必要書類をそろえます。

・確定申告書

・所得金額が証明できるもの

・所得や税額の控除証明書

・本人確認書類

・銀行口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)

本人確認書類は、マイナンバーがわかるものを用意します。マイナンバーカードのほか、マイナンバーが記載された住民票やマイナンバーの通知カードなども利用できます。

ただし、通知カードは通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、有効となります。引越しや住所が変更となった場合は、マイナンバー確認書類として利用できないため注意してください。

確定申告書は、税務署や市区町村役場の税務課、確定申告相談会場で配布されています。国税庁のWebサイト(確定申告書等作成コーナー)からダウンロードしたり、税務署から郵送してもらったり、確定申告に対応した会計ソフトを利用する方法もあります。

2.確定申告書を作成する

確定申告書には、第一表・第二表があります。それぞれ該当する項目を漏れなく記載しましょう。第一表・第二表の記載内容は、下記の通りです。

【第一表の記載内容】

・収入金額等

・所得金額等

・所得から差し引かれる金額

・税金の計算

・その他・延納の届出

【第二表の記載内容】

・所得の内訳

・総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項

・特例適用条文等

・保険料控除等に関する事項

・本人に関する事項

・雑損控除に関する事項

・寄附金控除に関する事項

・配偶者や親族に関する事項

・事業専従者に関する事項・住民税・事業税に関する事項

株式等の譲渡所得、配当所得、不動産の譲渡所得、山林所得といった申告分離課税対象となる所得がある方は、上記に加えて第三表の作成も必要です。事業による損失分を繰り越したい方は、第四表を記載して損失申告を行います。

3.税務署に提出する

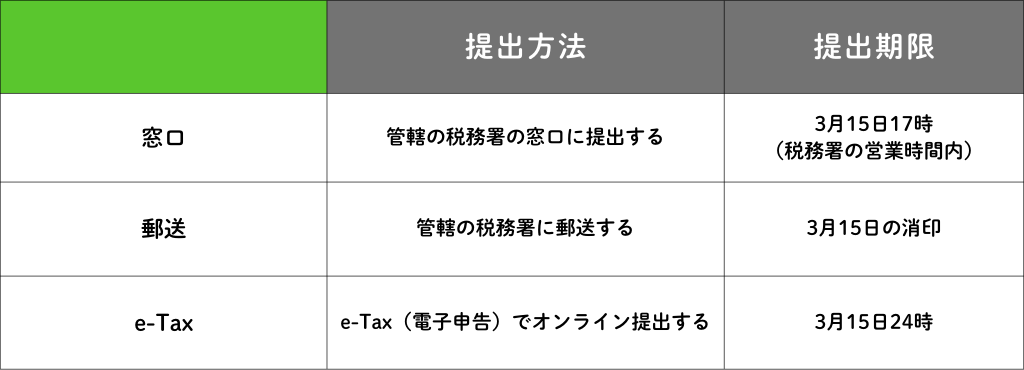

作成した確定申告書を、期限内に提出します。提出方法は、下記の通り3パターンです。

窓口に提出する場合は、時間外収受箱も利用できます。翌朝の回収時間までに投函すれば、期限内の提出と見なされます。

4.税金を納付または還付金を受け取る

税金に関する計算結果にもとづき、納付または還付金の受け取りが生じます。

納付する税金が出た場合は、例えば下記の方法で3月15日までに税金を納めます。

・銀行振替(振替日に口座引き落とし)

・ダイレクト納付(即時または指定日に口座引き落とし)

・インターネットバンキング(ATMからの納付含む)

・クレジットカード

・スマートフォンアプリ決済

・コンビニ納付(QRコード)

・現金

など

還付金が生じた場合は、申告書に記入した金融機関の預貯金口座に、後日振り込まれる仕組みです。税務署の処理速度によって多少前後するものの、約1か月~1か月半を目安に振り込まれます。

ただし、e-Taxで確定申告した場合は、3週間程度で処理されます。あくまで申告内容に誤りがなく、添付書類等の審査などに問題がない場合の目安です。なんらかの問題があった場合は、処理に時間がかかります。

控除を受ける際の確定申告の方法

確定申告で節税対策するためには、受けられる控除を抜け漏れなく申告することが大切です。例えば、医療費控除、住宅ローン控除、ふるさと納税の寄附金控除などの各種控除があげられます。

それぞれ書類の添付や必要項目の記入などが必要となるため、忘れずに手続きを行いましょう。節税対策に関しては、下記の記事でも詳しく解説しています。

【会社員向け】個人でできる税金対策・節税対策を紹介

医療費控除を受ける場合

生計を一にする家族全員の1年間でかかった医療費が10万円を超えた場合、控除の対象となります。サラリーマンなど普段は年末調整のみを行っている給与所得者も、医療費控除を受けるためには別途確定申告が必要です。

医療費控除を受けるときは、確定申告書の所得控除欄に記載します。医療費控除の対象となる金額を記入し、下記の必要書類を作成・提出します。

・医療費控除の明細書

・医療費通知(医療費のお知らせ)

・確定申告書

・本人確認書類

医療費控除は、対象となるもの・ならないものに注意しましょう。例えば、通院に使った公共交通機関および症状に応じてタクシーの交通費は控除の対象となる一方、自家用車で通院した場合の駐車場代・ガソリン代は対象外とされています。

住宅ローン控除を受ける場合

住宅ローン控除の対象は、ローンを利用して住宅を購入・新築・増築した方です。最大13年間にわたって、納税額から控除されます。

住宅ローン控除を受けるために必要な書類の一例は以下となります。

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書

・住宅ローンの年末残高等証明書

・建物・土地の登記事項証明書

・土地・建物の売買契約書や建物の工事請負契約書の写し

・確定申告書

・本人確認書類

上記に加えて、確定申告書類を作成するときには源泉徴収票も必要です。源泉徴収票を参考に、給与所得欄を記入します。

ふるさと納税の場合

ふるさと納税には、確定申告なしで寄附金控除が受けられる「ワンストップ特例制度」が設けられています。申請期限(翌年1月10日)までにワンストップ特例申請書を提出すれば、確定申告を改めて行う必要はありません。

ただし、申請期限をすぎた場合や、寄附先が6自治体以上となった方は、確定申告が必要です。

・寄附金受領証明書

・源泉徴収票または収入がわかる書類

・銀行口座番号がわかるもの

・本人確認書類

・確定申告書

上記の必要書類をそろえて、確定申告を行います。ふるさと納税に関する内容は、「寄附金控除に関する事項」欄に記載しましょう。

まとめ

確定申告は、税金を正しく納めるのみならず、払いすぎた分を還付金として返してもらうための手続きです。申告漏れがないかを今一度確認しましょう。

また、確定申告が必要ない方も、医療費控除やふるさと納税など、なんらかの控除を受けられる可能性があります。利用できそうな控除を探して確定申告を行い、節税につなげましょう。

ご留意事項

免責事項

本資料は証券投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資に関する最終決定は、お客様ご自身による判断でお決めください。本資料は企業取材等に基づき作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。結論は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更することがあります。このレポートの権利は弊社に帰属しており、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願いいたします。