China Market Eye ディープシークは何を変えたのか

2025.02.27 (木)

ディープシークは何を変えたのか

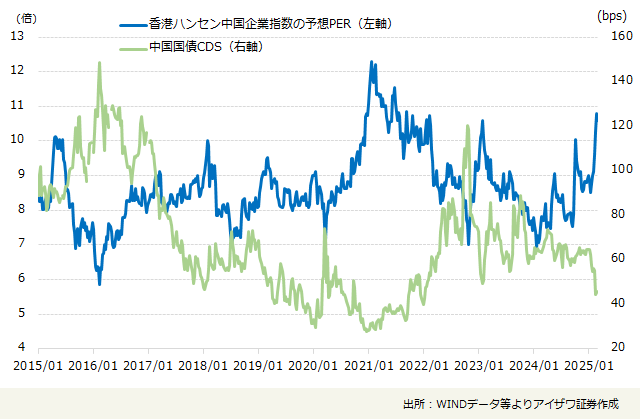

中国スタートアップAI企業、DeepSeek(ディープシーク)が2025年1月20日にLLM(大規模言語モデル)を発表してから、アリババやテンセントなど中国主要IT企業を含む香港ハンセンテック指数は約30%急騰しています。中国リスクプレミアムのバロメーターである中国国債CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)は急低下し、海外機関投資家の間では中国株に対する弱気見通しを撤回し、株価目標を引上げる動きが相次いだのが背景です。果たして、ディープシークは一体何を変えたのでしょうか。

香港ハンセン中国企業指数のPERと中国国債CDS価格

①「エヌビディア神話」という障壁の崩壊

これまで中国はエヌビディア製の先端チップがなければ、AI開発競争において劣勢に立たされるとされてきました。これにより米国は先端半導体の輸出規制を通じて中国の技術進歩を遅らせ、コンピューティングパワーによる圧倒的な演算力でAIの覇権を握ろうとしています。ディープシークは最先端チップに依存せず、しかも低コスト・高性能かつオープンソースのAIモデル開発に成功したことで、ハードウェアを積み上げる「エヌビディア神話」という障壁を崩壊させました。

②技術封じ込めは効果なし

AI分野における米国の対中封じ込めによって、ディープシークはAI推論能力・効率に開発の重点を置く新たな技術路線を切り開き、独自の工夫を積み上げてイノベーションを起こしました。つまり技術、資本、市場といった資本主義3要素のうち、圧倒的に重要なのは市場であり、需要さえあれば技術上のブレイクスルーはもはや時間の問題に過ぎないことが証明されました。

③ソフトとハードの両面で独自の産業チェーンを形成

米国の技術封じ込めによって中国が半導体ハードウェア競争で劣勢に立たされ、中国ハイテク業界に閉塞感と焦燥感を募らせていたが、ディープシークの登場でファーウェイの「Ascentシリーズ」を中心とした国産GPUチップと中国ファンドリー大手・SMICのN+2プロセス(7ナノメートル相当)の組み合わせは中国AI産業の発展を支えるのに十分であることが浮き彫りとなりました。

④AI競争はハードウェアから中国が得意なAI+(産業融合)の局面に移る

低コスト・高性能かつオープンソースのAIモデルの登場はAI応用の可能性を一気に広げ、ディープシークは「iPhoneモーメント」といっても過言ではありません。AI競争の主戦場はいよいよハードウェアの積み上げからAI+(産業融合)という応用分野に移る可能性が強まっています。デジタル時代において、中国は圧倒的なスピードとスケールで電子商取引やキャッシュレスを実用化したと同時に、デジタル産業も急成長しました。それと同様にAI産業の発展に必要な人材や膨大なデータ、演算力に加え、強大な製造業サプライチェーン及び豊富な応用シーンを結合させるAI+(産業融合)は今後中国のイノベーションを担うと予想されます。

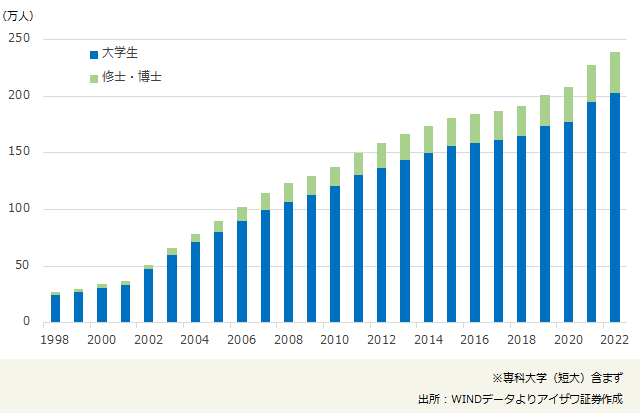

⑤中国の「エンジニアボーナス」に対する再認識

海外では中国の労働市場について、景気不況による大学生就職難や人口減ばかりに目を奪われ、理工系大学生を年に400万人以上(短大に相当する専科大学含む)送り出すという中国の「エンジニアボーナス」を過小評価しているように思います。大学生の就職難について需給のミスマッチに加えて文系が中心で、AI人材が400万人不足するなど理工系の求人は依然旺盛です。

中国には、AIの発展を左右する三つの要素について、①豊富な理工系人材、②コンピューティング能力、③大量のデータが揃っており、ディープシークに匹敵するエリート集団のAI企業もすでに多数存在しており、エンジニアボーナスの発揮によりディープシークに続いて卓越したAI企業が次々と出てくる可能性があります。

中国の理工系大学卒業生

⑥ディープシークの登場で新旧経済の交代は加速へ

中国は成長の原動力を不動産・インフラからハイテク・サービスへと移行する局面に差し掛かっています。1990年代の日本と根本的に異なるのは、中国の所得水準の低さ(1人当たりGDPは米国の7分の1程度)と産業の新陳代謝の進みといった点です。ディープシークの登場を突破口に今後、メディアや広告、スマートフォン、診療、サービスロボット、自動運転など、企業サイドで低コストかつオープンソースのAIモデルを統合した多彩なイノベーションが急ピッチで進展していくと思われます。

⑦中国悲観論が修正され、中国株再評価の機運高まる

これまで不動産の底打ちが見えない中、米国の技術封じ込めによって中国のイノベーションと新興産業の成長が阻まれていたため、海外を中心に中国悲観論が広がり、中国株も割安に放置されていました。しかし今回ディープシークが登場したことで、行き過ぎた悲観が修正され、中国株を取り巻く投資家心理が大きく改善しました。

市場ではSMICなど半導体ファウンドリの株価が急騰したのも、AI応用の拡大で中国のチップ製造能力が供給過剰気味から一気に不足へと転換すると見込まれるからです。従ってディープシークの登場は中国の「エンジニアボーナス」と中国株を見直す契機となり、中国悲観論の修正と株価の割安感を背景に米中株式市場のデカップリング(かい離)は当面続きそうです。中国のAI産業が成長軌道に乗り、その長期的な勝者として圧倒的なAIインフラや顧客データ、開発能力を持つアリババ・グループHDとテンセントに注目したいところです。

ご留意事項

免責事項

本資料は証券投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資に関する最終決定は、お客様ご自身による判断でお決めください。本資料は企業取材等に基づき作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。結論は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更することがあります。このレポートの権利は弊社に帰属しており、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願いいたします。