NISAと投資信託の違いを解説!メリットとシミュレーションで分かる活用法

2025.03.12 (水)

2024年1月に新NISA制度が開始して耳にする機会が増えたものの、投資信託との違いについて疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

NISAと投資信託は密接な関わりがあり、NISAを上手く活用することで効率的に資産を増やすことができます。

しかし、NISAの特徴や投資信託との関係を理解していないと、本来得られるべき収益が大幅に減ってしまう恐れがあるため、これらの内容を押さえておくのが重要です。

本記事では、投資初心者に向けてNISAと投資信託の違いについて紹介します。

NISAの有無によるシミュレーションについても図表を用いて解説するので、資産運用をこれから始めたい方はぜひ参考にしてください。

NISAとは

NISA(少額投資非課税制度)とは、個人投資家が一定の投資額まで株式や投資信託などの金融商品への投資で得た利益が非課税になる制度のことです。

通常、投資で得られる売却益や配当金には約20%の税金がかかります。

しかし、NISA口座を利用すれば非課税枠内の投資に対しては税金がかからず、利益をそのまま受け取ることが可能です。

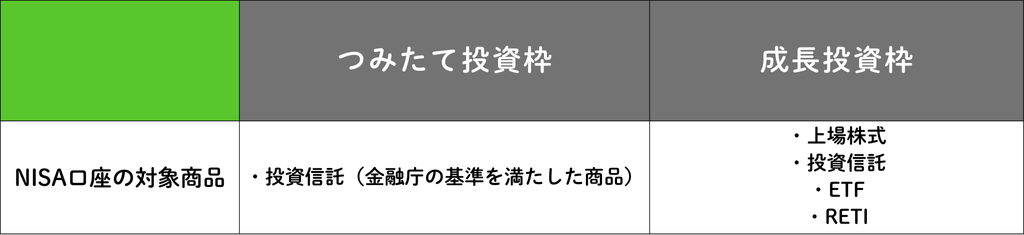

NISAは2024年に新制度が開始され、以下の「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つを併用できます。

出典:金融庁「NISAを知る」

年間投資枠はつみたて投資枠が120万円・成長投資枠が240万円、併用すると最大360万円の投資を行えるのが特徴です。

特に、長期積立向けのつみたて投資枠は一度設定すれば毎月自動で積立できるため、コツコツ投資を始めたい方におすすめといえます。

投資信託とは

投資信託とは、投資家から集めた資金を投資の専門家(ファンドマネージャー)が株式や債券など複数の金融商品に分散投資して運用する仕組みの金融商品です

投資家は、その運用成果に応じて利益や分配金を得られます。投資信託の特徴は以下のとおりです。

● 投資のプロに運用を任せられる

● 分散投資でリスクを軽減できる

● 世界中の債券・株式などに投資できる投資信託はファンドマネージャーが運用するため、投資先の選定や売買のタイミングを計る手間がかかりません。

よって、投資初心者でも始めやすく、長期積立などで利用している方が多い状況です。

NISAと投資信託の関係

NISAは非課税枠を提供する「制度」であり、投資信託は「投資商品」です。

つまり、NISA口座内で投資信託を購入すると、その投資信託で得られた利益は非課税になります。

NISAで投資できる商品は以下のとおりです。

特に、つみたて投資枠の投資信託は長期投資に適していると判断された商品が揃っているため、初心者でも商品を選びやすく投資を始めやすいのが魅力です。

NISAを活用した投資信託のメリット

NISAを活用することでどのようなメリットがあるのか、気になる方もいるのではないでしょうか。

ここでは、NISAを活用した投資信託のメリットを以下の3つの観点に分けて解説します。● 運用益や配当金が非課税になる

● 少額から投資ができて初心者でも始めやすい

● 長期投資と相性が良いNISAを活用することで効率的に資産を増やせるため、特徴を理解した上で投資信託での運用を検討しましょう。

運用益や配当金が非課税になる

NISAでは、得られた運用益や配当金は非課税になるのが大きなメリットです。

通常の投資であれば得られた利益に約20%の税金がかかるものの、NISAであれば投資で得た利益は非課税になります。

受け取れるリターンが大きくなりやすいため、投資したい金融商品がNISA対象商品に含まれる場合はNISAを活用した運用がおすすめです。

少額から投資ができて初心者でも始めやすい

投資といえばまとまった資金が必要と考える方も多いかもしれません。

しかし、金融機関によっては100円や1,000円などから投資信託の購入が可能です。

少額投資ならたとえ損失が発生しても受ける影響を抑えられるため、投資によるリスクを軽減できます。

リスクに不安がある方はまずは少額から投資を始めて、慣れてきたら少しずつ投資額を増やしていくと良いでしょう。

長期投資と相性が良い

NISAは長期投資と相性が良いのも魅力です。

非課税保有期間が無期限のため、長期投資により複利効果を活かして資産を効率的に増やせます。

複利効果とは?

運用で得た利益を再び投資へ回し、利益が利益を生むことで得られる効果をいいます。

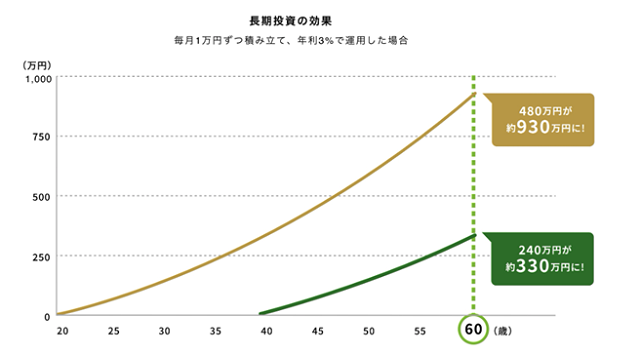

20歳と40歳からNISAを活用して投資を始めた場合の収益差は、以下のとおりです。

出典:金融庁「資産形成の基本」

複利効果により、20歳から投資を始めた場合のリターンの方が大きいと理解できるでしょう。

NISAでは運用により得られた利益をそのまま受け取れるため、長期投資で非課税制度のメリットを最大限に活用することで安定した収益の確保を期待できます。

【シミュレーション】NISA活用・未活用で積立した場合

投資信託を運用するにあたり、NISAを活用した場合と活用していない場合でどの程度のリターンを狙えるのか事前に確認しておきたい方は多いでしょう。

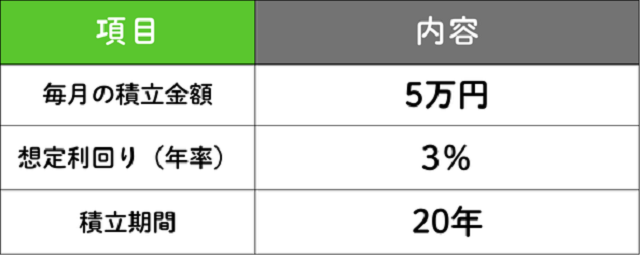

ここでは、次の条件で積立投資を行った場合についてシミュレーションをしつつ、NISA活用の有無による収益差を比べてみましょう。

金融庁の「つみたてシミュレーター」を用いてシミュレーションした結果は、以下のとおりです。

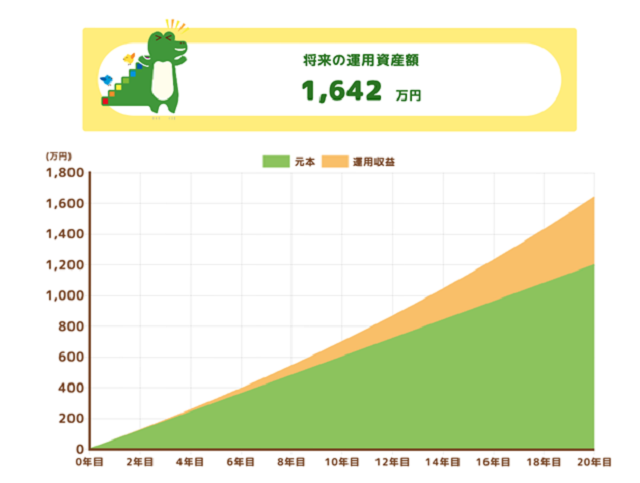

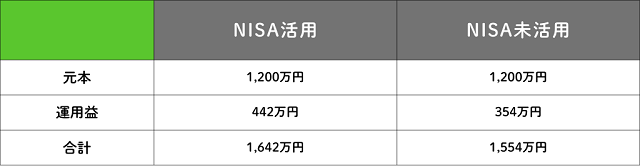

以下は、シミュレーションの結果をもとに、NISAの活用・未活用の場合での収益差を表したものです。

今回のシミュレーションでは20年で運用益は442万円になり、NISAを活用していない場合は約20%の税金がかかるため運用益は354万円です。

本結果はあくまで過去のデータを参考に試算したものであるものの、NISAの有無で88万円の収益差が生じるとわかります。

また、利回り次第ではさらに差が大きくなることもあるため、長期投資であればNISAを活用することで有利な運用が期待できると把握しておきましょう。

まとめ

本記事では、NISAと投資信託の違いやNISAを活用した投資信託のメリット・具体的なシミュレーション結果について解説しました。

NISAは運用益が非課税になる制度で、投資信託は金融商品です。

NISA活用の有無で長期的な運用結果に大きな差が生まれるため、これから資産運用を始めるならNISA口座を活用した投資信託を検討すると良いでしょう。どのファンドに投資するか・どのくらいのペースで積立するかなど、詳細を比較検討しつつ自分に合ったスタイルで資産形成を始めてみてください。

記事提供:DZHフィナンシャルリサーチ「いまから投資」(https://imakara.traders.co.jp/)

ご留意事項

免責事項

本資料は証券投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資に関する最終決定は、お客様ご自身による判断でお決めください。本資料は企業取材等に基づき作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。結論は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更することがあります。このレポートの権利は弊社に帰属しており、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願いいたします。